こんにちは、ITプロマガジンです。

転職や独立・開業、アーリーリタイアなどを目的に仕事を辞める人は少なくありません。しかし、同時に考えなくてはならないのが、仕事を辞めた後の生活のことです。生活費や社会保険料、税金などの支払いをするには、ある程度の貯金を用意しておく必要があります。仕事を辞めるにあたって、一体どのくらいの貯金があればよいのか、気になっている人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、仕事を辞める際に必要な貯金額を、「転職」「アーリーリタイア」「独立・開業」といったパターン別に解説します。また、「一人暮らし」「家族あり」など、ライフスタイルに応じた必要額についてもまとめました。ぜひ、参考にしてください。

「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」

フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。

ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。

ITプロパートナーズでは、

・9割がエンド直案件のため、高単価

・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける

・約7割がリモートのため、働く場所を選べる

などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。

初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?

目次

仕事を辞めるのに必要な貯金額

退職する際に必要な貯金額は、「転職する場合」「独立・開業する場合」「アーリーリタイアする場合」で異なります。まずは、それぞれのケースでの目安を確認しておきましょう。

転職する場合

転職を目的に退職するものの、具体的な転職先が決まっていない場合は、次の仕事が決まるまでの生活費が必要です。

厚生労働省が公表している「令和2年 転職者実態調査」のデータによると、転職活動をした人のうち約半数が1ヶ月から3ヶ月程度の期間をかけています。そのため、最低でも3ヶ月間は問題なく暮らしていけるだけの生活費を用意しましょう。

しかし、離職期間が長引くケースもあるため、できれば6ヶ月分の生活費を確保しておくのがおすすめです。

アーリーリタイアする場合

アーリーリタイアを目指す場合は、退職時の年齢に応じて「その後の人生に必要な生活資金」を逆算することが重要です。特に50歳前後でリタイアするケースでは、老後までの生活費をどのように確保するかが大きな課題になります。

一般的には50歳時点で1億円程度が必要と言われている

仮に50歳でアーリーリタイアし、90歳まで生きるとすると、40年分の生活費が必要です。1か月あたり30万円を使う場合、年間の生活費は360万円で、これを40年分で計算すると、必要な資金は1億4,400万円になります。

ただし、65歳以降は年金を受給できるため、その分を差し引いて考えることが可能です。「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均受給額は月額14万4,360円です。

これを65歳から90歳までの25年間受け取ると、総額は約4,330万円となります。40年分の生活費1億4,400万円から年金分を差し引くと、実質的に必要な自己資金は約1億円です。そのため、50歳で完全なアーリーリタイアを目指す場合は、最低でも1億円程度の資金が必要と考えられています。

1000万・2000万程度の貯金では絶対に無理?

結論から言うと、1,000万〜2,000万円の貯金ではアーリーリタイアは難しいです。しかし、5000万円ほど貯金があれば、「セミリタイア」は現実的となります。

例えば、早期退職後にアルバイトや業務委託、資産運用などで一定の収入を得ながら生活している人も少なくありません。生活費の一部を労働収入で補えれば、必要な貯蓄額は大きく下げることができます。早めのリタイアを目指す場合は「いくら必要か」だけでなく、「どのように収入を確保し続けるか」という視点を持つことが重要です。

独立開業する場合

独立・開業をする場合、事業が軌道に乗るまでは収入が不安定になりやすいため、事前に十分な貯金を用意しておくことが重要です。生活費に加えて、最低でも3か月分の運転資金を確保しておくと、資金繰りの不安を軽減できます。理想的なのは生活費1年分の貯金ですが、最低ラインとしては半年分は用意しておきたいところです。

例えば月の生活費が18万円の場合、最低でも約108万円、理想としては約216万円を目安に貯金しておくと、安心して独立に踏み切れるでしょう。

フリーランスになる際の必要貯金額について、より詳しく知りたい方は以下の記事を確認しましょう。

【世代や状況別】仕事をやめる際にいくら貯金が必要なのか?

仕事を辞める場合は最低3ヶ月分の資金が必要です。ただし、実際にいくら必要であるかは、生活の状況によっても大きく異なります。ここでは、仕事を辞める際に必要な貯金の金額について、世代別・家族構成別の例を紹介します。

20代一人暮らしの場合

20代一人暮らしの場合、1ヶ月に必要な生活費と税金・保険料の合計は約15万円です。さっそく細かな内訳をみていきましょう。

家計調査によると、20代の一人暮らしにおいて1ヶ月に必要な生活費は以下の通りです。

| 費用 | 金額 |

|---|---|

| 住居費 | 3万7,863円 |

| 食費 | 3万5,563円 |

| 光熱費 | 7,648円 |

| 被服費 | 5,338円 |

| 通信費 | 8,666円 |

| 交際費 | 6,406円 |

| 合計 | 10万1,484円 |

また、1ヶ月あたりの税金や保険料の金額は以下の通りです。

| 税金・保険 | 金額 |

|---|---|

| 住民税 | 2万625円 |

| 国民年金保険料 | 1万7,510円 |

| 国民健康保険料 | 1万3,635円 |

| 合計 | 5万1,770円 |

住民税は自治体によって異なりますが、ここでは江東区の計算例をもとにし、年額を12ヶ月で割って算出しました。国民年金保険料は日本年金機構に基づく令和7年度の保険料です。国民健康保険料は新宿区の計算例に基づいて記載しています。

全てを合計すると、1ヶ月に必要な生活費と税金・保険料は15万3,254円です。6ヶ月で計算すると、91万9,524円の貯金が必要となってきます。

40代家族ありの場合(4人家族)

40代で4人家族で生活している場合、1ヶ月に必要な生活費と税金・保険料の合計は約24万円です。こちらも細かな内訳を確認していきましょう。

家計調査によれば、40代で家族とともに暮らしている家庭で1ヶ月に必要な生活費は以下の通りです。

| 費用 | 金額 |

|---|---|

| 住居費 | 1万5,319円 |

| 食費 | 8万7,071円 |

| 光熱費 | 2万4,121円 |

| 被服費 | 1万2,095円 |

| 通信費 | 1万6,807円 |

| 交際費 | 1万633円 |

| 合計 | 16万6,046円 |

さらに、1ヶ月あたりの税金や保険料の金額は以下の通りとなっています。

| 税金・保険 | 金額 |

|---|---|

| 住民税 | 1万7,108円 |

| 国民年金保険料 | 1万7,510円 |

| 国民健康保険料 | 4万7,435円 |

| 合計 | 8万2,053円 |

住民税は多摩市の計算例をもとにしており、年間の税額を12ヶ月で割って算出しています(自治体によって異なる)。国民年金保険料は日本年金機構に基づく令和7年度の保険料で、ここでは一人分とします。国民健康保険料は新宿区の計算例を参考にしています。

全て合計すると、1ヶ月に必要な生活費と税金・保険料は24万8,099円です。6ヶ月で計算すると、148万8,594円の貯金が必要となってきます。

30代実家暮らしの場合

30代実家暮らしの場合、1ヶ月に必要な生活費と税金・保険料の合計は約11万円です。

一人暮らしとは異なり、実家に頼れば住居費、食費、光熱費などを支払わなくても生活できる可能性があります。

家計調査をもとにすると、30代の単身者が1ヶ月に必要な生活費は以下の通りです。

| 費用 | 金額 |

|---|---|

| 被服費 | 5,338円 |

| 通信費 | 8,666円 |

| 交際費 | 6,406円 |

| 実家に入れるお金 | 3万円 |

| 合計 | 5万410円 |

さらに、1ヶ月あたりの税金や保険料の金額は以下の通りです。

| 税金・保険 | 金額 |

|---|---|

| 住民税 | 2万625円 |

| 国民年金保険料 | 1万7,510円 |

| 国民健康保険料 | 2万9,573円 |

| 合計 | 6万7,708円 |

住民税は20代一人暮らしの場合と同様、江東区の計算例をもとに年額を12ヶ月で割って算出しています。国民年金保険料は日本年金機構に基づく令和7年度の保険料です。国民健康保険料は松戸市が公開している保険料の早見表を参考に、年額を12ヶ月で割って算出しました。

全てを合計すると、1ヶ月に必要な生活費と税金・保険料は11万8,118円です。6ヶ月分を計算すれば、70万8,708円の貯金が必要だと分かります。

仕事を辞めた後に必要になる費用

仕事を辞めた後はさまざまな費用がかかります。仕事を辞める前に、どのような費用がかかるのか確認しておくことが大切です。ここでは、会社を退職してから具体的にどのような費用が必要になるのか解説します。

生活費や保険料・税金等

仕事を辞めた後は、生活費をまかなうための資金が必要です。また、保険料や税金なども自分で支払わなければなりません。ここでは、仕事を辞めた後に必要になる生活費や保険料・税金の詳細を説明します。

生活費

仕事を辞めると収入が途絶えますが、日々の暮らしにかかる費用は基本的に変わりません。転職する場合は、次の仕事を始めるまでの生活費を確保しましょう。独立・起業する場合は、事業で稼げるようになるまでの生活費に加え、事業開始後に収入が減った場合への備えもあると安心です。アーリーリタイアをする場合は残りの人生の生活費全額が必要となります。

国民健康保険料

会社を退職した後は、自分で国民健康保険に加入して保険料を支払う必要があります。

なお、働いていた会社が加入している健康保険組合の健康保険を任意継続するのも1つの方法です。ただし、退職後は全額を自己負担する必要があるため、注意しましょう。

国民年金保険料

国民健康保険と同じく、退職後は国民年金保険料も自分で支払う必要があります。そのためには、国民年金保険に加入する手続きも行わなければなりません。

介護保険料

40歳以上の人は、介護保険料の支払いも必要です。介護保険は介護が必要な人を支えるための公的制度であり、40歳以上の人には介護保険料を納める義務があります。

住民税

住民税は、都道府県と市町村に対して納める税金です。その年に支払う住民税は、前年の所得に対して発生した分です。そのため、仕事を辞めて今年収入が発生していなくても、住民税が発生する可能性があります。住民税の支払いに困らないようにするには、事前に資金を確保しておかなければなりません。

転職活動費用

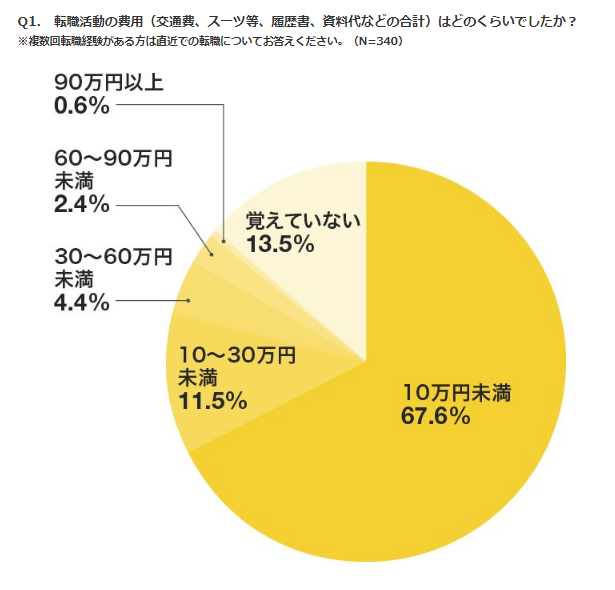

転職活動を行うためにはさまざまな費用がかかります。具体的には、面接の際に着用するスーツ、履歴書、面接会場までの交通費などの費用が必要です。

リクナビNEXTの調査によれば、転職活動のために10万円未満の費用がかかったと答えている人が過半数を占めています。

それぞれにかかる費用は数千円程度でも、積み重なるとまとまった金額になる可能性があるでしょう。転職活動をスムーズに進めるためには、どの程度の費用がかかるか転職活動を始める前にイメージしておくことが大切です。

独立・開業費

仕事を辞めた後にフリーランスとして独立したり、新たに会社を立ち上げたりするには、ある程度の開業資金が必要です。個人事業主としてスタートする場合は、税務署に開業届や青色申告承認申請書などの書類を提出することになりますが、これらの手続きに費用は発生しません。ただし、オフィスを借りたり設備・備品を購入したりする初期費用は必要となるため、事前に資金計画を立てることが重要です。

個人事業主が開業する際に必要な費用に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

会社を辞めたら入ってくる可能性がある資金

一定の条件を満たしていれば、退職すると資金を受け取れる場合もあります。具体的には、失業保険や退職金などです。ここでは、それぞれの詳細について解説します。

失業手当

失業手当とは、仕事を辞めた後、生活の心配をすることなく新たな職を探せるように雇用保険から支給されるお金です。支給額は、辞める直前の6ヶ月間に支払われた給与の額から算出される「賃金日額」に基づいて決まります。

受け取れる金額の目安は月給の50~80%ほどであり、退職前と同じ金額が支給されるわけではありません。もらえる期間は90~120日ほどのケースが多いものの、場合によって異なります。実際の金額や支給期間は、雇用保険の加入期間や退職理由によって決まるため、「予想よりも少なく、生活費が不足した」といったケースも考えられます。

なお、失業手当を受け取れるのは、会社で働いていた時に雇用保険に加入していた人です。短時間勤務のパート・アルバイトなどで雇用保険未加入の場合は支給されないため、注意しておきましょう。

退職金

退職金制度がある企業を辞める場合は、取り決めに応じて退職金が支給されることがあります。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、大学・大学院卒の管理・事務・技術職で、勤続20年以上かつ45歳以上の人が自己都合退職をする場合、平均して1,441万円の退職金が支給されています。退職金を生活費や開業資金に充てれば、余裕を持って転職や独立・開業を目指すことが可能です。

ただし、退職金は一般的に、勤続年数が短ければ短いほど少なくなります。働いた期間が短すぎる場合は、支給対象外となることもあるので注意が必要です。また、そもそも退職金制度を設けていない企業もあるため、退職前に制度の有無や内容を確認しておくことをおすすめします。

貯金がなくて仕事を辞められない時の6つの対処法

貯金がなく、生活が不安で退職を決心できないと感じる人は少なくありません。ここでは、貯金がない人が退職する場合はどうすればよいのか、6つの対処法を紹介します。

1.転職先を見つけてから退職する

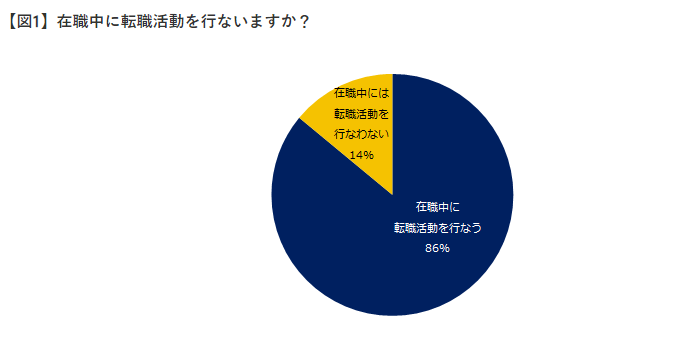

転職先を決めてから退職すれば、金銭的な心配をする必要はありません。実際、転職者の多くは、転職先が決まってから仕事を辞めることがわかっています。エン・ジャパン株式会社が実施した調査によると、「在職中に転職活動を行なう」と答えた人の割合は86%です。

転職先が決まっていない状態で仕事を辞めると、生活費を捻出できなくなる可能性が高く、リスクがあります。金銭的な不安を抱えながらの転職活動は、精神的にもよくありません。

働いているうちに転職活動を進めることで、お金の心配をすることなく、焦らずに自分にあう転職先を見極められます。転職活動を始めてから内定を獲得するまでには時間がかかることをふまえ、早めに転職活動を始めてスムーズに仕事を辞められるようにするのがおすすめです。

2.一旦実家に戻る

仕事を辞めて、一旦実家に戻るのも1つの方法です。家庭にもよりますが、実家に住めば家賃や光熱費などを負担しなくて済むケースも多いでしょう。そのため、生活費としての支出を大幅に減らせる可能性があります。

ただし、転職を考えていて、実家が地方にある場合は転職先の候補が限られる恐れもあるため注意が必要です。首都圏での再就職を目指すとしても、面接のために出向くとなると決して安くはない交通費がかかります。転職活動への影響も考慮したうえで、実家に戻るかどうか決めましょう。

3.退職金・ボーナスをもらってからやめる

退職金制度がある企業に勤めている場合、勤続年数に応じて退職金を受け取れる可能性があります。少しでも貯金を増やすためには、退職金をきちんと受け取って仕事を辞めましょう。また、ボーナスの時期を考慮し、ボーナスをもらったうえで退職することも重要なポイントです。

4.副業・短期バイトで収入を増やす

貯金が十分にない状態で退職を考えている場合は、まず収入を増やす行動から始めることが重要です。副業や短期バイトを活用すれば、現在の仕事を続けながら追加収入を得られます。

特にクラウドソーシングは、仕事を依頼したい企業や個人と、働きたい人をオンラインでつなぐサービスで、ライティングやデータ入力など未経験から始められる案件も多くあります。インターネット上で完結するため、スキマ時間を有効活用できる点も魅力です。

おすすめのクラウドソーシングサイトについて、より詳しく知りたい方は以下の記事を確認しましょう。

また、自宅に使っていない不用品があれば、売却して資金を確保するのもおすすめです。リサイクルショップや質屋に持ち込むほか、フリマアプリを利用すれば思わぬ収入につながることもあります。

5.保険料の免除・減免制度を利用する

国民健康保険料や国民年金保険料は、一定の条件を満たすと免除や減免などの措置を受けられる可能性があります。納付の猶予を受けられるケースもあるため、保険料の支払いが困難な場合は一度相談してみましょう。

6.補助金・助成金を使う

独立・起業を考えている場合は、公的な補助金や助成金を利用できるケースもあります。融資と違って返済する必要がなく、リスクをかけずに開業資金や運転資金の負担を軽減できる点が大きなメリットです。

ただし、申請手続きが煩雑な制度が多く、支給要件も細かく設定されているため、誰もが簡単に利用できるというものではありません。申請手続きや実施内容に不備があれば、支給されなかったり返還を求められたりすることもあるため、注意しておきましょう。

起業・開業のための資金調達については、こちらの記事もご覧ください。

仕事を辞める際の注意点

仕事を辞める時は、気をつけるべきこともあります。ここでは、具体的な注意点について解説します。

曖昧な計画のまま辞めると失敗しやすい

仕事を辞める時は、明確な計画を立てることが重要です。生活費としていくら必要なのか計算し、退職後にどうやって暮らすか決めておきましょう。資金を確保するためには、ボーナスの時期も考慮したうえで退職日を検討する必要があります。

離職期間が長くなると転職が難しくなることがある

退職後に転職しようと考えている場合、離職期間が長くなりすぎないように気をつけましょう。貯金がたくさんあれば生活には困らないものの、離職期間が長いと転職活動の際に悪い印象を与えてしまう恐れもあります。転職したいなら、先のことまで考えたうえで退職しましょう。

まとめ

仕事を辞める際に必要な貯金額は、退職後にどうしたいのかによって異なります。転職するために仕事を辞める場合は、最低でも3ヶ月分の生活費を確保しておきましょう。蓄えがない時や貯金を取り崩したくない時は、転職先を見つけてから退職することをおすすめします。アーリーリタイアする場合は残りの人生を生きていくための生活費、独立・開業する場合は生活費に加えて事業資金が必要です。貯金ゼロで仕事を辞めるのにはリスクが伴います。金銭面で困らないよう、計画を立ててから行動に移しましょう。

- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい

- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい

- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい

そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!

まずは会員登録をして案件をチェック!

.png)