こんにちは、ITプロマガジンです。

フルスタックエンジニアは、フロントエンドからバックエンド、さらにはインフラまで幅広く担当できるエンジニアとして注目されています。しかし、「実際にはどのような仕事をするのか」「専門エンジニアとの違いは何か」「将来性はあるのか」といった疑問を抱く方も多いでしょう。また、スキルの広げ方や年収相場、どのようなキャリアパスが描けるのかについても、判断しにくい場面があります。

本記事では、フルスタックエンジニアの仕事内容、必要なスキル、年収相場、キャリアパス、目指し方まで全体的に整理して解説します。

ドンピシャ案件の探し方

「案件はたくさんあるはずなのに、なかなか自分の望む案件が見つからない…」

エンジニア市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいマッチングノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。

ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。

ITプロパートナーズでは、

・9割がエンド直案件のため、高単価

・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける

・事業会社の自社開発案件が多い

などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。

初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?

目次

フルスタックエンジニアとは?

フルスタックエンジニアとは、フロントエンドとバックエンドの両方を担当できるエンジニアを指し、システム開発をワンストップで進められる点が強みです。一般的な開発現場では、主にUIを扱うフロントエンドと、データ処理やAPIを担うバックエンドを別々のエンジニアが担当しますが、フルスタックエンジニアは双方に対応できるため、小規模チームやスタートアップで重宝される存在です。

ただし、「どこまで対応できればフルスタックと呼べるのか」という明確な基準はありません。実際には、幅広い技術を扱えるエンジニアを総称して「何でもできる人」という意味で使われる場面もあり、概念が曖昧なまま広がってきた背景があります。

そのため、最近ではより職務内容が明確な「ソフトウェアエンジニア」という呼び方へ置き換える動きも見られます。いずれにしても、開発工程の全体像を理解し、自律的にプロジェクトを進められる点が大きな特徴と言えるでしょう。

フルスタックエンジニアの仕事内容

フルスタックエンジニアの業務は多岐にわたり、以下のように開発から運用まで幅広い工程に関わります。

- フロントエンド開発

- バックエンド・サーバーサイド開発

- データベース開発

- インフラ構築・保守

ここでは、主な仕事内容について詳しく解説します。

フロントエンド開発

フロントエンド開発は、ユーザーが実際に操作する画面やUIを構築する領域です。入力フォームやダッシュボードなど、見た目や操作性に関わる部分を設計・実装し、使いやすい画面を整えることが求められます。主な技術としてはHTML・CSS・JavaScript/TypeScriptが中心で、React.jsやVue.jsといったライブラリ・フレームワークを扱うケースも多くあります。

フルスタックエンジニアの強みは、画面側の実装だけでなくバックエンドの構造やAPIの設計も理解したうえで、最適なデータ取得や通信方式を選べる点にあります。例えばAPI呼び出し回数の削減、キャッシュの利用、エラー処理の統一など、サーバー側の負荷を踏まえたUI実装が可能です。フロント単体ではなく、アプリ全体の構造を見ながら合理的な画面づくりができる点が特徴です。

バックエンド・サーバーサイド開発

バックエンド開発は、ユーザー操作を受けてデータ処理やビジネスロジックを実行する領域です。API設計、バリデーション、認証、ログ管理、外部サービス連携などを通じて、アプリケーションを裏側から支えます。使用する言語はJava、PHP、Python、JavaScript/TypeScriptなど多岐にわたり、処理の正確性と安全性が求められます。

フルスタックエンジニアはフロントエンドの知識も持つため、画面側の仕様やデータの使われ方を理解したうえで、APIの形やレスポンス形式、認証方式を最適化できる点が大きな強みです。フロントエンドが必要とするデータ構造に合わせたレスポンス設計や、複数APIの統合、認証フローの簡略化など、UIとサーバーの両面を見ながら設計を整えられます。

データベース開発

データベース開発は、アプリケーションが扱う情報を効率よく、安全に管理するための基盤を整える役割です。Cloud SQLやAmazon RDSなどのクラウドDBも使いながら、テーブル定義、スキーマ設計、正規化・非正規化の判断、インデックス戦略、クエリ性能の改善などが主な業務となります。

フルスタックエンジニアがこの領域で発揮できる強みは、アプリ側の処理・DB側の負荷・クエリの性能を総合的に見て設計する点です。負荷を避けるテーブル設計、用途に応じたインデックスの最適化、実行計画を踏まえたクエリ最適化など、データ処理のボトルネックを見据えた改善が可能です。

インフラ構築・保守

インフラ構築・保守では、サーバーの設計や運用、ネットワークの構築、障害発生時の復旧作業を担当します。具体的には、AWS・GCP・Azureといったクラウド環境において、サーバー構築やネットワーク設計、セキュリティ設定を行うほか、DockerやKubernetesなどのコンテナ技術の活用、CI/CDパイプラインの整備なども担当します。

フルスタックエンジニアがインフラを扱うメリットは、アプリケーションの内部ロジックを深く理解したうえでインフラの最適化ができることです。コードレベルを把握したうえでの負荷分散設定や、データベースへのアクセス頻度を踏まえたスケーリング戦略など、開発と運用の両面から安定性を追求できます。

フルスタックエンジニアの年収相場

| 一般的なITエンジニア | フルスタックエンジニア | |

|---|---|---|

| 平均年収 | 約450万円 | 約500万円〜約1000万円 |

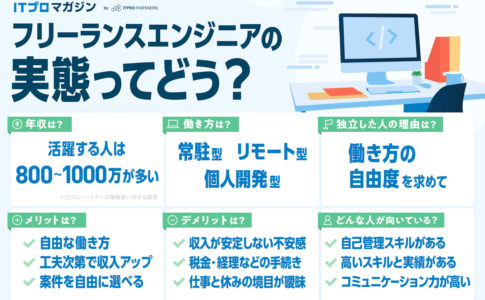

フルスタックエンジニアは担当領域が広く、企業からの期待も大きいため、年収相場は一般的なITエンジニアと比べて高い傾向があります。フルスタックとほぼ同義で扱われる「ソフトウェアエンジニア」の平均年収は約450万円とされており、現場で幅広いスキルを発揮できる人材は500万〜1,000万円ほどの年収帯で採用されるケースが多いようです。

一方、フリーランスとして活動する場合は報酬がさらに高くなる傾向があります。ITプロパートナーズで扱うフルスタック案件では、月額70万〜100万円(年額換算で約840万〜1,200万円)が相場で、スキルや経験によってはさらに高単価の案件が提示されることもあります。企業への常駐案件からリモートワーク中心の案件まで幅広く、働き方を選びやすい点も特徴です。

フルスタックエンジニアに求められるスキル

フルスタックエンジニアには、開発から運用まで幅広い工程を理解し実装できるスキルが求められます。ここでは、担当領域ごとに必要とされる代表的なスキルを整理して紹介します。

フロントエンド系のスキル

フロントエンドでは、ユーザーが直接操作する画面を構築するため、HTML・CSS・JavaScript/TypeScriptを中心とした基礎スキルが欠かせません。さらに、React.jsやVue.jsといったライブラリ・フレームワークを活用するスキルも求められます。画面設計、アクセシビリティ、レスポンシブ対応など、ユーザー体験の質を高める知識も重要です。

実務では、JavaScriptを扱う案件が特に多く、ブラウザ操作やAPI連携など幅広い領域で必須となります。

バックエンド・サーバーサイド系のスキル

バックエンドでは、システムのロジックやデータ処理を担うため、Java、PHP、Python、Ruby、Goなどのサーバーサイド言語を扱うスキルが必要です。API設計、認証、非同期処理、セキュリティ対策など、アプリケーションを安全かつ安定して動かすための基盤づくりが中心となります。

実務では、特にPythonやRuby on Railsを扱う案件が多く、データ処理やWebアプリケーション構築に用いられています。

バックエンドの知識は、フロントエンドやインフラと連携して全体のシステムを最適化するうえでも欠かせません。フルスタックエンジニアとして求められるのは、単に動くコードを書くことではなく、サービス全体の流れを理解しながら設計・実装を進める力です。

データベース系のスキル

データベース領域では、アプリケーションが扱う情報を安全かつ効率的に管理するため、SQLの理解とデータモデル設計のスキルが求められます。RDB(MySQL、PostgreSQL)だけでなく、プロジェクトによってはNoSQL(MongoDB、Redisなど)の特性を理解した運用も重要です。スキーマ設計、インデックス設定、性能改善など、データの扱いに関する専門知識が不可欠となります。

フルスタックエンジニアの場合、バックエンド処理やAPI設計と密接に結びつくため、データ構造を理解したうえでアプリケーション全体の整合性を取る力が必要です。適切なデータベース選定やスキーマ設計は、アプリケーションのパフォーマンスを左右する重要なタスクと言えます。

インフラ系のスキル

インフラ領域では、サービスが安定して動作するための基盤を構築し運用するスキルが求められます。AWS、GCP、Azureといったクラウドの利用が主流となり、サーバー構築、ネットワーク設計、監視設定、セキュリティ対策などを行います。特にクラウドでは、EC2、S3、RDS、VPCといった基本サービスを理解したうえで、可用性やスケーラビリティを考慮した設計が欠かせません。

フルスタックエンジニアになるには?

フルスタックエンジニアを目指す場合、最初から全領域を触ろうとする必要はありません。まずは「フロントエンド」または「バックエンド」のどちらかを軸にし、1つの領域で確かな実務経験を積むことが第一歩になります。そのうえで、少しずつ関連領域へスキルを広げていくのが現実的なステップです。

独学で学ぶだけでも知識は身につきますが、最終的にはフロントエンド・バックエンド双方で「実務として責任を持つ経験」が欠かせません。ただし、大手企業のように役割が完全分業の環境では、新しい領域に挑戦する機会が得にくいこともあります。スキルを幅広く伸ばしたい場合は、裁量が大きく、業務範囲の拡張を歓迎してくれる組織を選ぶことが、フルスタックへの近道になります。

フルスタックエンジニアに役立つ資格

「何らかの資格を取ればフルスタックエンジニアになれる」というわけではありませんが、資格を取ることで、その分野における一定の知識があることの証明にはなります。これからフルスタックエンジニアを目指すという場合には、資格取得も有効でしょう。

フルスタックエンジニアを目指すのに役立つ資格としては、以下のようなものがあります。なお、すべてIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施する国家資格です。

プロジェクトマネージャ試験

プロジェクトマネージャ試験とは、システム開発プロジェクトのマネジメントに関して高度なスキルが問われる国家資格です。プロジェクト管理における最高レベルの知識が問われるため、大変難易度の高い試験となっています。

プロジェクトマネージャ試験に合格すれば、下流工程だけでなく上流工程に関しても担当できることを印象付けられるでしょう。

ITストラテジスト

ITストラテジスト試験は、IT戦略や経営戦略の立案・実行能力が問われる国家資格です。合格率は15%程度で、IT関連資格のなかでも最難関の資格と言われています。

ITストラテジストの資格を取得すれば、1つのプロジェクト単位ではなく、企業全体としてのIT戦略にも関われることをアピールできます。フルスタックエンジニアに留まらず、将来的にはCIOやCTOを目指したいという方には特におすすめです。

応用情報技術者試験

応用情報技術者試験は、ITの応用技術やシステム開発、管理などに関する知識が問われる国家資格です。基礎的なIT知識だけでなく、それらを活かした応用レベルのスキルがなければ合格は難しいでしょう。

ただ、難易度としてはプロジェクトマネージャ試験やITストラテジストよりも下であるため、まずは応用情報技術者試験から挑戦するのがよいでしょう。取得することで、「ITエンジニアとして網羅的な知識がある」と認識されやすくなります。

フルスタックエンジニアはやめとけ・いらないと言われる理由

「フルスタックエンジニアはいらない」と言われる背景には、専門性が薄く見えたり、大規模開発では役割が明確なため活躍の場が限られたりする、といった誤解があります。

ただし、これは職種自体が不要という意味ではありません。幅広い技術に加え、特定領域に強みを持てば活躍の場は広がります。例えば「バックエンド×クラウド」「フロントエンド×UI設計」のようにいくつかの専門軸を持つことで、調整役としてプロジェクトで重宝されます。複数領域を理解して対応できる点は、むしろフルスタックの強みです。

結論として、広い知識に加えて明確な専門軸を育てれば、フルスタックエンジニアは今後も必要とされる存在です。

フルスタックエンジニアのキャリアパス

フルスタックエンジニアは、開発領域を横断してきた経験を生かし、複数のキャリアに進むことができます。ここでは代表的な選択肢と、それぞれの職種で活かせるスキルの特徴を紹介します。

プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャーは、開発の進行管理やメンバー調整、スケジュール策定などを担う職種です。要件定義から実装・テストまでの流れを把握し、工程ごとの依存関係を理解していることが求められます。

フルスタックエンジニアは、フロント・バックエンド・インフラと幅広い実務を経験してきた分、各工程で起こりやすい課題や工数を見積もりやすく、実務ベースでプロジェクトを組み立てられる点が評価されやすい職種です。コードのレビュー方針や技術選択を含めて判断できるため、開発現場に寄り添ったマネジメントを行いたい人に適したキャリアです。

ITコンサルタント

ITコンサルタントは、クライアントのシステム課題に対して技術面から改善策を提案する職種です。新規システムの導入、既存システムの改善、クラウド移行など、事業側の要望と技術要件をすり合わせながら最適な方法を提示します。

フルスタックエンジニアは、アプリケーション構造やインフラ設計を実務として経験してきているため、「実際に動かす場合、どこで詰まりやすいか」「運用まで考えるならどの方式が妥当か」といった現実的な提案ができる点が強みです。特に技術的な裏付けを伴う提案が必要な領域では、現場経験がそのまま価値になります。フリーランスとして独立しやすい職種でもあり、働き方の自由度を重視したい人にも向いています。

フリーランスエンジニア

フルスタックエンジニアとして培った幅広いスキルをベースに、フリーランスとして働く道も一般的です。フロント〜サーバー〜クラウドの一通りを扱える人材は特に重宝されやすく、少人数での開発プロジェクトでは特に重宝されるでしょう。

フリーランスのメリットは、稼働日数や働く時間を柔軟に調整できることや、技術領域を自分で選びながらキャリアを広げられる点にあります。弊社「ITプロパートナーズ」でも、週2〜3日から参画できるフルスタック案件も多数扱っています。独立後の案件探しの土台を作りたい方には特におすすめです。

まとめ

本記事では、フルスタックエンジニアの役割や仕事内容、必要なスキル、年収相場、キャリアパス、そして目指し方について紹介しました。フルスタックエンジニアは、幅広い領域を扱うからこそ強みが生まれやすく、スキルの組み合わせ次第で活躍の場が大きく広がる職種です。

キャリアの方向性としては、プロジェクトマネージャーやITコンサルタント、フリーランスとしての独立など、複数の選択肢があります。いずれの道でも、技術力と実務経験が重要になります。

IT/Web分野で経験を積みたい方には、柔軟な働き方が可能な案件が多いITプロパートナーズがおすすめです。週2〜3日から稼働できる案件や、フルスタック領域のプロジェクトも幅広く扱っており、これまでの経験を活かして高単価を目指したい方はぜひご活用ください。

- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい

- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい

- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい

そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!

まずは会員登録をして案件をチェック!

.png)