こんにちは、ITプロマガジンです。

「Webディレクターはなくなる」というネガティブな話を耳にしたことがある人もいるかもしれません。現在Webディレクターの人も、これからWebディレクターを目指そうと考えている人も、その将来性に不安を感じることがあるのではないでしょうか。

結論としては、Webディレクターに求められる本来の仕事がこなせる人材であれば、Webディレクターとしての需要は今後もあり、活躍し続けることが可能です。

本記事では、「Webディレクターはなくなる」と言われる理由や、Webディレクターとして活躍が難しい人の特徴を挙げ、実際にWebディレクターとしての将来性がある理由や、活躍するためのポイントを紹介します。

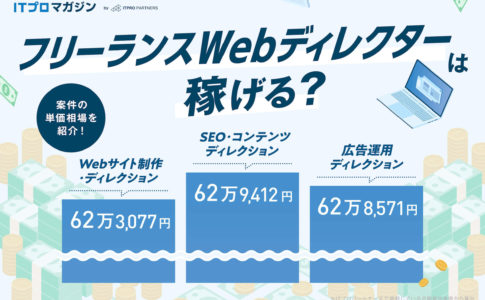

「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」

フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。

ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。

ITプロパートナーズでは、

・9割がエンド直案件のため、高単価

・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける

・約7割がリモートのため、働く場所を選べる

などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。

初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?

目次

そもそもWebディレクターの仕事内容とは

まずはWebディレクターの仕事の定義を確認しておきましょう。

Webディレクターとは、「Webサイトの構築・運用で最終目標(KGI)を明確にし、最終目標達成のためのプロセスや中間目標(KPI)の設定・達成の責任を負う監督・進行管理者」です。

一般的にWebディレクターに相当するポジションは、広告代理店・Web制作会社・システム会社・事業会社に存在します。同じWebディレクターと呼ばれるポジションでも、業界・事業内容・企業によって役割や仕事内容が異なるのが普通です。ただし、どのケースでも「プロジェクトの進行を管理監督し、結果に責任を持つ立場」という点は共通しています。

Webデザイナーとの違い

WebデザイナーとWebディレクターは連携してプロジェクトを進めますが、役割は明確に異なります。Webデザイナーは、Webディレクターの指示のもとで、WebコンテンツのビジュアルやWebサイトのUI/UXといった制作を担うポジションです。

一方、Webディレクターは、デザインやシステム、コンテンツといった制作を包括的に管理する立場にあります。制作物の品質をチェックし、関係者との調整を図りながら、納期や予算に沿ってプロジェクトを推進する役割です。

なお、近年では生成AIの進化により、Webデザイン制作の一部が自動化されつつありますが、ユーザー目線のクリエイティブを制作するデザイナーの需要は今後も続く見込みがあり、取りまとめ役としてWebディレクターも不可欠でしょう。

Webマーケターとの違い

Webマーケターは、SEOや広告運用、SNS施策などの観点から、Webを通じた集客・売上向上を専門とする職種です。Webディレクターと同様に目標設計や戦略立案に関わるものの、Webマーケターはマーケティング領域に特化している点が特徴です。

一方、Webディレクターはプロジェクト全体の統括者として、Webマーケターを含むチーム全体のディレクションを行います。また、マーケティング分野でもAIの導入が進んでいますが、施策の設計や分析、改善といったスキルを持つ人材は引き続き求められており、やはりこういったメンバーの取りまとめができるWebディレクターは今後も必要とされるでしょう。

「Webディレクターはなくなる」と言われる5つの理由

既にWebディレクターとして働いている人も、これからWebディレクターを目指す人も、Webディレクターという職業の将来性は気になるところではないでしょうか。なかには、「Webディレクターというポジションがなくなる」と耳にして、不安になっている人もいるでしょう。

ここでは、「Webディレクターはなくなる」と言われている理由を確認します。

1.制作は行わないから

WebディレクターはWebサイト・サービスやコンテンツの制作の実務を行わないケースも多く、制作スタッフからすると「実際に制作・開発をしているわけではないので、Webディレクターは不要なのでは?」と思われることがあります。

特に、Web制作のテクニカルスキルや知識に関するリテラシーに乏しいと、状況に合わせた計画やスケジュール管理ができないため、Webディレクターは不要と思われやすくなります。

2.代替できるから

一般的に、プロジェクトのWebディレクターポジションは、専任の人物が行いますが、制作業務のメンバーの1人がディレクターポジションを兼任するケースもあります。

ディレクターの仕事をこなしながら、制作の仕事もできることから「わざわざ専任でWebディレクターを置く意味はないのでは?」という意見が出てしまうのです。

もちろん全てのプロジェクトで代わりが利くわけではありませんが、一部で代替が利いてしまうことで、Webディレクターの必要性が疑問視されることがあります。

3.ルーチン案件もあるから

Web関連の案件では、業務がパターン化されていることも多く、対応内容やトラブル対応も定型化されています。パターン化された業務で成り立つプロジェクトでは、Webディレクターが慎重に進捗管理を行わなくても、制作メンバーだけでも進行が可能です。

そのため、「わざわざWebディレクターを置かなくても、プロジェクトは回るのでは?」という声につながることがあります。

実際には、ルーチン化されたプロジェクトでも、ディレクションは重要です。しかしWebディレクター自身の実力や現場の雰囲気によっては、制作メンバーにWebディレクターの必要性が理解されないことがあります。

4.必ずしも特別な資格・実績が必要ないから

Webディレクターになる際に特別な資格が必要なわけではありません。極論ではありますが、新卒社員がWebディレクターを名乗ることもできます。

一方で、エンジニアであれば、「基本情報技術者試験」などのスキルの指標となる資格が多々あり、当人の実力や実績を客観的に測ることが可能です。Web制作についての知識が乏しいWebディレクターも実際に存在するため、業界のなかでは「WebディレクターだからWeb制作に詳しいとは限らない」ということが知られています。

言うまでもなく、有能なWebディレクターも多く存在していますが、「Web制作リテラシーがあるかないか判断できないのであれば、Webディレクターを置くのはリスクになるのでは?」と敬遠されてしまうことがあるのです。

5.AIの進化によって中間管理職の減少が予想されるから

AIの進化によって、Webディレクターはじめ中間管理職の仕事は今後大きく変化すると予測されています。ガートナージャパン株式会社は、「2025年以降の重要な展望」のなかで「2026年末までに組織の20%がAIによって構造をフラット化し、現在の中間管理職の半数以上を廃止する」という見通しを発表しました。

Webディレクターも、中間管理職的な立ち位置にあることが多く、単なる「ハブ役」として調整や進行管理の役割しか担っていないと、AIや他職種に置き換えられる可能性があります。

Webディレクターとして使えないと言われる人の特徴

プロジェクトをスムーズに進行させ、優れた成果物を生み出すには、Webディレクターという存在が欠かせません。しかし、以下のようなWebディレクターであれば、「使えない」と思われる可能性もあります。

- 単なる仲介役になっている

- クライアントの都合を優先する

- 現場を理解していない

- ディレクションスキルが足りない

それぞれの特徴を詳しく紹介します。

単なる仲介役になっている

Webディレクターでありながら、単にクライアントや現場の声を伝えるだけの仲介役・連絡係の仕事しかできない人は「使えない」と言われる可能性があります。

例えば、「クライアントや現場と調整や交渉をしない、あるいはできない」というケースです。また、「現場の状況を理解していない」という人も同様でしょう。

Webディレクターは、クライアントとの交渉や、現場との調整、プロジェクト全体の管理・監督などを担う立場です。こういった本来の役割を果たせない人は必要とされなくなるでしょう。

クライアントの都合を優先する

Webディレクターのなかには、プロジェクトの進捗管理ではなく、クライアントの伝書鳩のような役割に留まってしまう人がいます。

現場には現場の都合があり、クライアントの要望を何でも叶えられるわけではありません。

納期や品質、要件変更などについて、クライアントの言い分を優先してしまうWebディレクターは制作メンバーから反感を買ってしまいます。スケジュール通りに実現することが難しい要望を安請け合いしてしまったり、制作がスタートしているのに大幅なデザイン変更を受けたりすれば、現場の負担が増大してしまうことは必至です。

クライアントの要望と現場の意見、利益を考慮して、上手く調整できないWebディレクターは「使えない」と言われてしまうでしょう。

現場を理解していない

Webディレクターは、制作業務に携わらないとはいえ、テクニカルスキルや知識に乏しい場合は、制作メンバーにもクライアントにも敬遠されてしまいます。

制作リテラシーが不足している場合、「どの作業にどの程度の工数がかかるのか」「クライアントから要望が出やすい工程がどこなのか」が理解できません。また、メンバーはそれぞれ得意不得意の分野があったり、プライベートの優先度が違ったりと、異なる事情を抱えています。

業務自体はもちろん、メンバーの状況についても理解していなければ、使えないWebディレクターと呼ばれかねないのです。

ディレクションスキルが足りない

Webディレクターの存在意義そのものであるディレクションスキルが足りないと、どうしても使えないWebディレクターと言わざるを得ません。

Webディレクターに求められるディレクションスキルは、まとめ切れないほど多岐にわたります。

- リーダーシップ

- 人・スケジュール・予算などのマネジメント(管理)スキル

- コミュニケーションスキル

- 課題の抽出・解決スキル

- アクセス解析スキル

- Webマーケティングスキル

- 企画力

- Webデザインやプログラミング言語などWeb制作の知識

- 経営や権利に関する知識 … , etc.

ディレクションスキルがないWebディレクターであれば、現場も理解しておりスケジュールや予算感を理解している制作メンバーが兼任したほうが、上手くプロジェクトが回ります。結果的に、Webディレクターは不要となってしまうのです。

Webディレクターの将来性が明るい4つの理由

ここまで「Webディレクターは不要では?」というネガティブな内容が続き、Webディレクターとしての将来に不安を感じた人も多いでしょう。しかし、スキルを持つWebディレクターであれば将来性は明るいと言えます。ここでは、Webディレクターが今後も必要とされる理由をお伝えします。

1.プロジェクトには監督・指揮・管理する人材が不可欠だから

プロジェクトには監督・指揮・管理する人材が不可欠であり、そのためにWebディレクターは必須の存在です。ディレクターという言葉はそもそも「監督者」「責任者」を指します。例えば、プロジェクトをスムーズに進行させるには、管理者が予算・納期・品質も考慮しながらメンバーをまとめる必要があり、またメンバーのパフォーマンスを引き出す環境作りも欠かせません。

こうした本来の役割を果たせるWebディレクターになれば、時代やツールが変化しても、現場から必要とされる人材として活躍し続けられるでしょう。

また、このようなWebディレクターであれば、フリーランスとして独立し、高収入を得ることも可能です。フリーランスWebディレクターに興味がある方は以下の記事もご覧ください。

2.調整役がいるとチーム外との連携がスムーズだから

関係各所との調整役であるWebディレクターがいることで、プロジェクトも人間関係も円滑に進められます。

プロジェクトを進めるためには、社内チームだけでなく、クライアントやエンドユーザー、関係部署などさまざまなステークホルダーとのコミュニケーションが発生します。時には、クライアントの無理な要望をうまく拒否しつつ、納得してもらえる代替案を提案しなければなりません。

チームのメンバーが調整役を務めることも不可能ではありませんが、調整には手間も労力もかかり、制作と両立するのは非現実的です。そのため、Webディレクターの存在意義は大きいと断言できます。

3.責任の所在が明確になるから

Webディレクターを立てて指揮命令系統を確立することで、責任の所在がはっきりして、チームが健全に機能しやすくなります。

責任の所在は、万が一の際に誰が悪かったかという犯人を特定するためではなく、各ポジションの人間の守備範囲・役割を明確にすることが目的です。

責任者がいなければ、プロジェクトの方向性を決めたりメンバーのアサインをしたりといった通常時はもちろん、現場が混乱するトラブル時に対処が遅れてしまいます。「プロジェクト全体をマネジメントするという役割をWebディレクターが担う」という決まりが明確であるほうが、プロジェクトは成功しやすく、制作メンバーも自分の仕事に集中しやすくなるのです。

4.Web制作には技術以外の幅広いスキルが必要だから

Webディレクターに求められるディレクションスキルは、魅力的なデザインをする力や、システムを開発する力といった実務スキルとは別物です。制作メンバーが進行管理をして、さらに制作の実務までこなすと、ディレクションスキルの習得が追いつかなかったり、業務量や負担が増えすぎたりといった問題が起こりかねません。

制作メンバーだけでプロジェクトを進めるのでなく、進行・管理の専任者であるWebディレクターが管理することで、よりプロジェクトをスムーズに進行できます。

需要・将来性のあるWebディレクターになるために必要なこと

それでは、どのようなWebディレクターになれば、需要があり将来性が期待できるのでしょうか。特に重要なのは以下の4点です。

- 本来のWebディレクターの役割を意識する

- 現場感覚を磨く

- ディレクションスキルを伸ばす

- 多様な方法を取り入れる

現場からもクライアントからも支持されるWebディレクターの特徴を確認してみましょう。

本来のWebディレクターの役割を意識する

Webディレクターは単なる「連絡係」「仲介役」ではなく、主に以下2つの役割が求められます。

- 交渉・調整役としての役割

- 監督・責任者としての役割

前者については、クライアントと制作現場との間に立って認識のズレや仕様の変化にも冷静に対処する必要があり、粘り強い交渉や丁寧なコミュニケーションへの意識が欠かせません。

後者については、プロジェクトを俯瞰し最適なリソース配置・進行を行うマネジメントスキルや、意思決定や責任を負うリーダーとしての自覚・行動が必要です。

現場感覚を磨く

現場感覚を磨くことで、現場の意見や要望を汲み取れるWebディレクターになれます。Web制作に必要な最低限のデザインやプログラミングの知識・スキルを身につけることも有効です。

Web制作の知識が乏しいと、クライアントや現場と詳細なコミュニケーションが取りにくく、認識のすり合わせも上手くいきません。

特に、実際に制作・開発するメンバーと連携が取れなければ、納品が遅れたり要望に沿う成果物を納品できなかったりします。制作メンバーの声や仕事内容をよくヒアリングし、現場感覚を磨きましょう。

ディレクションスキルを伸ばす

Webディレクターとして活躍するためには、ディレクションスキルのアップは必要不可欠でしょう。

ディレクションスキルを上げたい時は、まずは自分の強み・弱みを把握しましょう。そして、論理的思考やアイディア発想、思考の言語化トレーニングをしたり、Webサイトの分析やワイヤーフレーム作りを習慣化したりと、強みを伸ばして弱みを克服する努力が必要です。

一気に全てのスキルを身につけることはできないので、未経験や経験が浅い場合はアシスタントディレクターから始めて場数を踏み、少しずつ実力をつけていくのがおすすめです。

多様な方法を取り入れる

ITやWeb業界が変化するスピードは非常に速く、Web制作のトレンドや手法は日々更新されています。経験を積んだWebディレクターでも、多様な手法でディレクション・Web制作ができるよう新たなチャレンジが必要です。

経験を積むとどうしても業務がルーチン化しやすく、頼まれたものを作るという作業感が生まれてしまいます。クライアント側のWeb制作に関するリテラシーも上がってきているため、成果物が完成することではなく、結果が求められる案件も増加傾向にあります。

これまでの経験を生かしつつ、常に成長し続けるWebディレクターのニーズが高まっていると考えられるでしょう。

まとめ

本記事では、Webディレクターという職種が「なくなる」と言われる理由や、その誤解の背景、そして逆に将来性がある理由や、今後求められるスキル・姿勢について解説しました。

Webディレクターとして将来的に活躍し続けるには、単なる進行管理や仲介役にとどまるのではなく、監督者としての責任感、現場を理解する姿勢、そしてディレクションスキルが欠かせません。

弊社ITプロパートナーズは、IT/Web系分野に特化したフリーランスエージェントで、Webディレクター向けの案件も多く取り扱っています。高単価案件が多いほか、「フルリモートOK」「週2日からの参画も可能」といった柔軟な働き方の案件も豊富です。Webディレクターとして案件探しをする際には、ぜひご活用ください。

- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい

- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい

- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい

そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!

まずは会員登録をして案件をチェック!

.png)